إبداعات

الشاعر.. الحلم.. الوطن في ديوان «طعم الحكايا القديمة»

بقلم- محمود سعد قنديل:

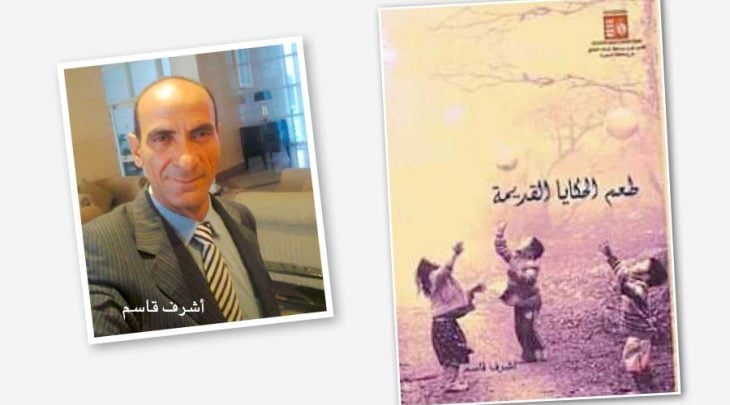

يعد أشرف قاسم واحدا من الأصوات الشابة المتميزة في المشهد الشعري المعاصر، بنقاء صوته وتفرد لغته وتدفق إنتاجه، عبر ما يقارب عشرة دواوين شعرية توالى نشرها خلال العقد الأخير.

وديوان «طعم الحكايا القديمة» الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2016 هو الديوان السابع لأشرف قاسم، ويتميز الديوان الذي يحتوي على ثلاثين قصيدة بوضوح الرؤية الشعرية، عبر جدلية أساسية تتمثل في الذات والحبيبة، وهي ذاتها الجدلية الغالبة على الموجة الشعرية الراهنة بشكل عام، تلك الحبيبة التي تشير أخيرا عبر فضاء التأويل النصي إلى الوطن، ومن خلال امتداد الفضاء الشعري الذي تجول فيه تلك الجدلية ما بين الصورة المثلى المفتقدة، التي تشير غالبا إلى الحلم، وصورة الواقع الراهن المقابل لها، والمفعم بكثير من وجوه العجز والإحباط، تمضي قصائد الديوان، ويكتمل ذلك من خلال بنية لغوية وإيقاعية تتسم بالبساطة مع مسحة رومانسية واضحة.

وتلقانا في مفتتح الديوان صورة الذات الحالمة مثقلة بالهموم، وحيدة من دون طيف لحبيب، فترسم الذات نهرا من خيال في إشارة أولية إلى إمكانية التبادل الدلالي بينهما؛ أي بين المحبوبة الأنثى والوطن، الذي يرمز إليه بالنهر وهو الذي يعد من أبرز رموز الوطن/ مصر على المستويين الجغرافي والتاريخي، كما يشير رسمه بالخيال إلى الحلم بهذا الوطن المفقود، يقول تحت عنوان (ظن) في إشارة موحية إلى اتساع الهوة بين الواقع والحلم:

كان يمضي وحيدا

يرسم الحلم أفقا

وأغنية من زمان صديق

مثقلا بالرؤى دون طيف امرأة

كان يرسم نهرا

من خيال جميل

ثم يبحث فيه عن سنا اللؤلؤة

وهكذا استطاع الشاعر، كما استطاع معاصروه بالطبع، أن يعالجوا مسائل الوطنية عبر صيغ رمزية متنوعة، لعل أبرزها ذلك المركب الرمزي الذي تتماهى من خلاله صورة الأنثى مع الوطن، فيصير كلاهما رمزا للآخر وبديلا عنه، أي تصير الأنثى وطنا وملاذا، ويصير الوطن معشوقة أبدية، كما أصبحت لغة الوطنية ـ بالتالي – لغة ناعمة وموحية أيضا، متجاوزة بذلك تلك الضجة الخطابية الفجة، وتلك الانفعالية الرومانسية الحالمة، وذلك ـ في الأغلب – من خلال تجاوز الأنا الفردية إلى الأنا الجمعي، تلك التي صارت تمثل الثيمة الأساسية في الشعرية المعاصرة.

وتتكرر تلك الثيمة في القصيدة التالية «طعم الحكايا القديمة» وهي التي وسم باسمها الديوان، يقول الشاعر مخاطبا تلك الحبيبة/ الوطن في ما يشبه مفتتحا تمهيديا لتكريس علاقات تلك الجدلية بين متقابلين؛ فهي الأمل وهي الألم، كما أنها سبب الجرح وهي وحدها من يواسي الجرح:

لوجهك طعم الحكايا القديمة

وبوحك وجه البلاد

التي أرضعتنا التغرب

في زمن الأمنيات

العقيمة!

وقلبك آخر نقطة ضوء

وآخر كف

تربت فوق الجراح

الأليمة!

ويوقعنا الخطاب في مطلع النص في إشكالية بحيث لا ندري هل الخطاب للأنثى الحقيقية؟ أم للوطن مباشرة الذي يبدو أن النص متوجه إليه في الأساس، وإن كان النص قد لجأ إلى حيلة بلاغية تتمثل في ذلك المركب التشبيهي (بوحك وجه البلاد التي..) الذي يثبت وجود الضميرين معا جنبا إلى جنب. وهكذا يعكس النص السابق وكثير من نصوص الديوان مدى تعلق الذات بالوطن، إذ يبقى الوطن رغم كل شيء هو المرفأ والملاذ الذي لا بد أن تفيء إليه الذات بعد الغربة، أو الاغتراب، يقول في قصيدة «أوراق من دفتر الغياب»:

وطني عيونك

فاسمحي لي أن أفيء إلى الوطن

يا أيها الفرح المسافر

في قطارات الشجن

طفل أنا

قد عاش يبحث عن حنان الأم

في كل المدن

ورأى عيونك مرفأ

وله قد ابتسم الزمن!

تنعكس عبر مطلع النص تلك المعادلة الرمزية عنها في النص السابق من خلال تبادل المواقع النحوية بين المبتدأ والخبر، ففي النص السابق كانت الأنثى رمزا للوطن ومعادلا له (بوحك وجه البلاد)، لكن تلك المعادلة تنقلب في النص الحالي عبر مطلع النص (وطني عيونك) ليرى في الأنثى وطنا بديلا وملاذا آمنا، ويسقط عليها أوصاف الوطن ودلالاته، لكن تلك الحيلة الفنية لم تقو على صرف نظر المتلقي عن أن الوطن مقصود بتلك الدلالات بقدر ما الأنثى مقصودة به، وهذا تفسير ما أشرت إليه سابقا بتماهي الصوتين معا. بيد إن أحزان الذات في حركة بحثها عن صورة الوطن لا تظل تضرب في فراغ، بل تقترب بعض نصوص الديوان بدرجة أكبر من تلمس الأسباب الموضوعية لتلك الأحزان، عبر سنواتنا الأخيرة، وذلك إبان ما اعتبره البعض ربيعا عربيا مبشرا ورآه آخرون مؤامرة واختراقا، لعل أبرز تلك الأسباب تتمثل في التناقض البالغ بين ضخامة الأحلام والتطلعات من جهة، وقسوة الإخفاقات والإحباطات من جهة أخرى، يقول في قصيدة «لغة من ضباب الحزن» بما يوحي به عنوانها من ضبابية وتمزق:

هل يكتب التاريخ

أنا قد سقطنا

في براثن يأسنا؟

هل كانت الأحلام

أكبر من تصورنا؟

صحارى الحزن أرحب

من بساتين السعادة؟

دمعة التوديع

غطت فرحة اللقيا

سقطنا

في متاهات الحصار!

ومن الواضح – من الناحية الأسلوبية – أن غلبة صيغ السؤال المتكررة فضلا عن بعض تلك المفردات والتراكيب الفضفاضة، إنما تعكس بالضرورة مقدار الحيرة والتردد وضبابية الرؤية التي غلبت على المرحلة، أو بالأحرى على تلك اللحظة التاريخية الفاصلة في عمر الوطن والمواطنين.

وإزاء استمرار تلك الحالة من التخبط والتوجس ينتهي الشاعر إلى أن ما بدأه حلما ظنه قريب المنال، سيظل طويلا مجرد حلم، يقول في قصيدة بعنوان «ما زال سرا سندباد» في إشارة رمزية إلى الحلم/ الوطن، وتعكس مفردات العنوان بانتمائها إلى ذلك الجو الأسطوري المليء بالأسرار والألغاز، فضلا عن الفعل الناسخ (ما زال) الذي يشير إلى رسوخ الدلالة وامتدادها الزمني، مدى المفارقة الحادة بين ذلك الحلم والواقع الراهن:

وذهبت أبحث في بلاد الحزن

عن وجه طهور

يطلقون عليه اسم السندباد

قالوا:

هو الوطن الذي كم عشت تحلم

أن تعود إليه من بعد البعاد

وهو ابتسام الفجر

يأتي معلنا موت السواد

تبقى تلك الصور (أبحث عن وجه طهور) و(هو ابتسام الفجر) هي مفتاح تأويل النص، بأنه يشير إلى استمرار الحلم بالوطن والإصرار عليه، رغم الإخفاقات المتكررة، ورغم الرؤية الضبابية وقتها لما يمكن أن تؤول إليه الأمور على المستويين السياسي والمجتمعي.

وهكذا يتضح إلى أي مدى استطاع الشاعر أن يعبر عن تلك الرؤى المتعددة عبر لغة فنية موحية، وفي صيغ تعبيرية جديدة، وبنية رمزية مكثفة، ما يؤهله ليتسنم موقعه في قلب خريطة الشعرية المعاصرة.

وتلقانا في مفتتح الديوان صورة الذات الحالمة مثقلة بالهموم، وحيدة من دون طيف لحبيب، فترسم الذات نهرا من خيال في إشارة أولية إلى إمكانية التبادل الدلالي بينهما؛ أي بين المحبوبة الأنثى والوطن، الذي يرمز إليه بالنهر وهو الذي يعد من أبرز رموز الوطن/ مصر على المستويين الجغرافي والتاريخي، كما يشير رسمه بالخيال إلى الحلم بهذا الوطن المفقود، يقول تحت عنوان (ظن) في إشارة موحية إلى اتساع الهوة بين الواقع والحلم:

كان يمضي وحيدا

يرسم الحلم أفقا

وأغنية من زمان صديق

مثقلا بالرؤى دون طيف امرأة

كان يرسم نهرا

من خيال جميل

ثم يبحث فيه عن سنا اللؤلؤة

وهكذا استطاع الشاعر، كما استطاع معاصروه بالطبع، أن يعالجوا مسائل الوطنية عبر صيغ رمزية متنوعة، لعل أبرزها ذلك المركب الرمزي الذي تتماهى من خلاله صورة الأنثى مع الوطن، فيصير كلاهما رمزا للآخر وبديلا عنه، أي تصير الأنثى وطنا وملاذا، ويصير الوطن معشوقة أبدية، كما أصبحت لغة الوطنية ـ بالتالي – لغة ناعمة وموحية أيضا، متجاوزة بذلك تلك الضجة الخطابية الفجة، وتلك الانفعالية الرومانسية الحالمة، وذلك ـ في الأغلب – من خلال تجاوز الأنا الفردية إلى الأنا الجمعي، تلك التي صارت تمثل الثيمة الأساسية في الشعرية المعاصرة.

وتتكرر تلك الثيمة في القصيدة التالية «طعم الحكايا القديمة» وهي التي وسم باسمها الديوان، يقول الشاعر مخاطبا تلك الحبيبة/ الوطن في ما يشبه مفتتحا تمهيديا لتكريس علاقات تلك الجدلية بين متقابلين؛ فهي الأمل وهي الألم، كما أنها سبب الجرح وهي وحدها من يواسي الجرح:

لوجهك طعم الحكايا القديمة

وبوحك وجه البلاد

التي أرضعتنا التغرب

في زمن الأمنيات

العقيمة!

وقلبك آخر نقطة ضوء

وآخر كف

تربت فوق الجراح

الأليمة!

ويوقعنا الخطاب في مطلع النص في إشكالية بحيث لا ندري هل الخطاب للأنثى الحقيقية؟ أم للوطن مباشرة الذي يبدو أن النص متوجه إليه في الأساس، وإن كان النص قد لجأ إلى حيلة بلاغية تتمثل في ذلك المركب التشبيهي (بوحك وجه البلاد التي..) الذي يثبت وجود الضميرين معا جنبا إلى جنب. وهكذا يعكس النص السابق وكثير من نصوص الديوان مدى تعلق الذات بالوطن، إذ يبقى الوطن رغم كل شيء هو المرفأ والملاذ الذي لا بد أن تفيء إليه الذات بعد الغربة، أو الاغتراب، يقول في قصيدة «أوراق من دفتر الغياب»:

وطني عيونك

فاسمحي لي أن أفيء إلى الوطن

يا أيها الفرح المسافر

في قطارات الشجن

طفل أنا

قد عاش يبحث عن حنان الأم

في كل المدن

ورأى عيونك مرفأ

وله قد ابتسم الزمن!

تنعكس عبر مطلع النص تلك المعادلة الرمزية عنها في النص السابق من خلال تبادل المواقع النحوية بين المبتدأ والخبر، ففي النص السابق كانت الأنثى رمزا للوطن ومعادلا له (بوحك وجه البلاد)، لكن تلك المعادلة تنقلب في النص الحالي عبر مطلع النص (وطني عيونك) ليرى في الأنثى وطنا بديلا وملاذا آمنا، ويسقط عليها أوصاف الوطن ودلالاته، لكن تلك الحيلة الفنية لم تقو على صرف نظر المتلقي عن أن الوطن مقصود بتلك الدلالات بقدر ما الأنثى مقصودة به، وهذا تفسير ما أشرت إليه سابقا بتماهي الصوتين معا. بيد إن أحزان الذات في حركة بحثها عن صورة الوطن لا تظل تضرب في فراغ، بل تقترب بعض نصوص الديوان بدرجة أكبر من تلمس الأسباب الموضوعية لتلك الأحزان، عبر سنواتنا الأخيرة، وذلك إبان ما اعتبره البعض ربيعا عربيا مبشرا ورآه آخرون مؤامرة واختراقا، لعل أبرز تلك الأسباب تتمثل في التناقض البالغ بين ضخامة الأحلام والتطلعات من جهة، وقسوة الإخفاقات والإحباطات من جهة أخرى، يقول في قصيدة «لغة من ضباب الحزن» بما يوحي به عنوانها من ضبابية وتمزق:

هل يكتب التاريخ

أنا قد سقطنا

في براثن يأسنا؟

هل كانت الأحلام

أكبر من تصورنا؟

صحارى الحزن أرحب

من بساتين السعادة؟

دمعة التوديع

غطت فرحة اللقيا

سقطنا

في متاهات الحصار!

ومن الواضح – من الناحية الأسلوبية – أن غلبة صيغ السؤال المتكررة فضلا عن بعض تلك المفردات والتراكيب الفضفاضة، إنما تعكس بالضرورة مقدار الحيرة والتردد وضبابية الرؤية التي غلبت على المرحلة، أو بالأحرى على تلك اللحظة التاريخية الفاصلة في عمر الوطن والمواطنين.

وإزاء استمرار تلك الحالة من التخبط والتوجس ينتهي الشاعر إلى أن ما بدأه حلما ظنه قريب المنال، سيظل طويلا مجرد حلم، يقول في قصيدة بعنوان «ما زال سرا سندباد» في إشارة رمزية إلى الحلم/ الوطن، وتعكس مفردات العنوان بانتمائها إلى ذلك الجو الأسطوري المليء بالأسرار والألغاز، فضلا عن الفعل الناسخ (ما زال) الذي يشير إلى رسوخ الدلالة وامتدادها الزمني، مدى المفارقة الحادة بين ذلك الحلم والواقع الراهن:

وذهبت أبحث في بلاد الحزن

عن وجه طهور

يطلقون عليه اسم السندباد

قالوا:

هو الوطن الذي كم عشت تحلم

أن تعود إليه من بعد البعاد

وهو ابتسام الفجر

يأتي معلنا موت السواد

تبقى تلك الصور (أبحث عن وجه طهور) و(هو ابتسام الفجر) هي مفتاح تأويل النص، بأنه يشير إلى استمرار الحلم بالوطن والإصرار عليه، رغم الإخفاقات المتكررة، ورغم الرؤية الضبابية وقتها لما يمكن أن تؤول إليه الأمور على المستويين السياسي والمجتمعي.

وهكذا يتضح إلى أي مدى استطاع الشاعر أن يعبر عن تلك الرؤى المتعددة عبر لغة فنية موحية، وفي صيغ تعبيرية جديدة، وبنية رمزية مكثفة، ما يؤهله ليتسنم موقعه في قلب خريطة الشعرية المعاصرة.